和ガラス

和ガラス

明治・大正・昭和初期にかけて創られて来た和ガラス。

玻璃器(ガラス器)を中心に洋燈(石油ランプ)や日用小物など、素朴な温かさのなかに繊細な美しさを持った「和ガラス」。

「和ガラス」は、アンティークガラスとかレトロガラスといった骨董品として見て楽しむだけではなく、普段の暮らしの中で気軽に使う楽しみを味わうことで、ライフスタイルをより豊かで潤いあるものに演出してくれます。

石油ランプはこちら⇒灯り・石油ランプ

瓢箪型携帯用ガラス徳利 A333

460円(1個)

460円(1個)

明治から続く和ガラス卸売商の蔵に稲藁に包まれて残っていました。100年前の品です。未使用品ですがアルミ蓋に変色や変形があります。一輪挿しなど使い方はいいろいろです。

和ガラス 電傘 もみじ 大正時代 A330

4,900円 売約済

4,900円 売約済

明治から続く和ガラス卸売商の蔵に残っていました。

電傘 シーリングライト ランプシェード 無傷

豆ランプガラス壺3個 A313

980円(3個組)

980円(3個組)

明治から続く和ガラス卸売商の蔵に残っていました。窓辺に置いて一輪挿しに

明治時代の薬びん5本組 A321

600円(5本組)売切れ

600円(5本組)売切れ

サイズや形状にバラツキがあり、ゆがみや小さい気泡があります。高さは5.5センチ前後。明治から続く和ガラス卸売商の蔵に残っていました。

明治時代の「便利水」のびん A320

600円(5本組)売切れ

600円(5本組)売切れ

「便利水」とは当時の陶器やガラス用接着剤。明治から続く和ガラス卸売商の蔵に残っていました。サイズや形状にバラツキがあり、ゆがみや気泡があります。高さは3~4センチ

駄菓子屋さんのガラス瓶 A318

4,600円 売切れ

4,600円 売切れ

14×36cm 高さ約14cm

駄菓子屋で使われるガラス製の菓子瓶。明治から続く今は廃業した長野市の和ガラス卸売商の蔵に残っていました。

ガラス製ハエ取り器 A315

3,100円(1個)売切れ

3,100円(1個)売切れ

ハエが気になる季節になりました。明治から続く今は廃業した和ガラス卸売商の蔵に残っていました。ガラス製ハエ取り器です。

壊れものですから現存するものは少ないです。まさか現役で使用されているものはないと思います。

井浪式改良点眼瓶 A314

580円(1個ケース付き)

580円(1個ケース付き)

明治から続く和ガラス卸売商の蔵に残っていました。明治、大正時代の点眼瓶と推定できます。

これらの品は同じ蔵から出てきました。

極小薬瓶2種15本 A312

木箱に入れて保管されていました。

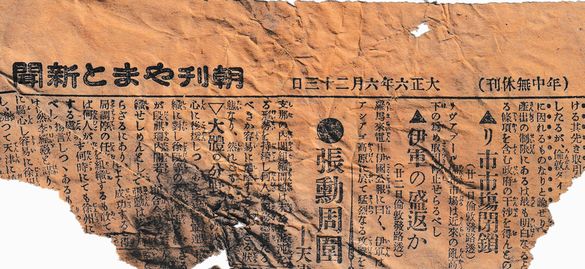

一部は当時の新聞紙(下の写真)に包まれています。

包まれていた新聞紙です。大正年六年六月二十三日 朝刊やまと新聞と右から左に書かれています。

大正六年は西暦1917年ですので100年以上前の新聞です。

『やまと新聞』(やまとしんぶん)

1886年(明治19年)から1945年(昭和20年)にかけて発行されていた日本の日刊新聞。 明治後期には東京の有力紙のひとつであり、新聞錦絵や講談筆記の連載などで好評を博した。 ※出典:ウィキペディア(Wikipedia)

ガラスはもともと、海外から伝わったもの。「ギヤマン」「びいどろ」などと呼ばれた非常に高価な品でした。

日本では、江戸時代に入るとガラスづくりが本格的に始まります。明治維新後の文明開化で、西洋から近代的なガラスの製造技術が入ってくると、当時の職人たちは懸命にその技を学びました。

やがて技術が発達し、驚くほど様々なものがガラスで作られ、人々の暮らしに溶け込んでいきます。その中で日本人の手により、日本の暮らしに合わせた形や意匠が生み出されます。和のテイストを持ったモダンなガラスの作品が「和ガラス」です。

一点一点職人たちがこだわりを持って作り上げたガラスの器。そこには、工匠の工夫や室礼による涼味があり、洒落があり、遊びが感じられます。「和ガラス」は、西洋のものを日本の感性で独自にアレンジした芸術品です。

日本のガラスは、古くは瑠璃(るり)や玻璃(はり)呼ばれ、江戸時代から明治時代にかけては「びいどろ」や「ギヤマン」とも呼ばれていて、ガラス器は海外から伝わった非常に高価な品でした。

また、江戸時代に入ると職人たちによりガラス作りが本格的に始まります。その中でも長崎から入った西洋の吹きガラスの製法で一気に発展したのが江戸時代後期のガラスでした。西洋ではすでに早くから堅牢なソーダ石灰ガラスの製法を用いてましたが、日本では明治初期まで中国式の古い製法である鉛ガラスの製法でした。これが日本の江戸ガラスを特徴づけています。

明治維新後の文明開化で、西洋から近代的なガラスの製造技術が入ってくると、事態は一変します。当時のガラス職人たちは、外国人技師から懸命にその技を学びました。その懸命な努力により技術が発達し、ビール瓶やしょうゆ差しをはじめ驚くほど様々なものがガラスで作られ、人々の暮らしに溶け込んでいきます。

西洋のものをそのまままねたものではなく一点一点職人たちがこだわりを持って作り上げた「和ガラス」 ヨーロッパ製のガラスにはない特有の温かみが感じられます。「和ガラス」の「和」という言葉には、日本という意味のほかに、なごみ、おだやか、のどかなどの意味が含まれています。「和ガラス」は、西洋のものを日本の感性で独自にアレンジした芸術品です。

a:1977 t:4 y:2